Trois applications pour les apprentissages fondamentaux : TRANSmission de connaissances, TRANSfert labo-école, TRANSformations des pratiques

Contact

Projet e-FRAN associé

Les objectifs du projet

L’enjeu général est l’amélioration des apprentissages fondamentaux à l’école élémentaire que sont la lecture et l’anglais oral. Les objectifs du projet TRANS3 sont 1) de finaliser le développement des applications créées et évaluées dans le cadre du projet FLUENCE pour qu’elles soient résolument adaptées à l’usage en classe ; 2) de permettre qu’elles soient diffusées largement et de façon pérenne dans les écoles francophones, y compris celles des départements d’outremer comme la Guyane et Mayotte ; 3) de favoriser et accompagner leur utilisation en classe par la création de guides pédagogiques, de formations et de ressources complémentaires pour les enseignants ; 4) de tester leur utilisabilité/acceptabilité dans les classes, ainsi que l’impact de leur utilisation sur les progrès des élèves et sur les pratiques pédagogiques des enseignants ; 5) de consolider les connaissances scientifiques associées à ces outils et de les diffuser à large échelle dans le monde enseignant, afin d’ancrer l’évolution des pratiques pédagogiques sur des cadres théoriques et des données scientifiques solides.

Ces objectifs ambitieux seront rendus possibles grâce à la poursuite de la collaboration de l’ensemble des auteurs des applications FLUENCE avec de nouveaux partenaires universitaires, mais aussi avec l’inclusion au consortium d’un éditeur numérique (HumansMatter) et d’un éditeur scolaire (les Éditions Hatier), ayant chacun une solide expérience dans leur domaine d’expertise et résolus à collaborer pour atteindre ces objectifs. Ils participeront à la création des outils, en assureront la promotion et la diffusion à large échelle et au-delà du projet, selon un modèle économique transparent pour l’ensemble des acteurs. L’engagement des rectorats de Grenoble, Mayotte et Guyane garantit la participation de ces territoires académiques pour l’évaluation des impacts liés à l’usage des applications. Ce projet s’insérera dans le cadre favorable du pôle pilote Pégase (financement PIA3, pôle pilote de formation des enseignants et de recherche pour l’éducation). La première année sera essentiellement consacrée à la co-construction, avec quelques enseignants utilisateurs-testeurs intégrés à l’équipe, de l’ensemble des outils nécessaires : la version 1 des applications, l’interface enseignant, les ressources complémentaires et les contenus et supports de formation. L’année 2 permettra de tester l’efficacité et l’utilisabilité de ces outils dans un ensemble d’écoles diversifiées, de continuer à les ajuster au mieux à la pratique et d’affiner les moyens de diffusion. Les recherches scientifiques amorcées dans FLUENCE se poursuivront aussi pendant tout le temps du projet et seront valorisées dans des publications et formations à destination des enseignants. L’utilisation large des 3 applications dans les écoles francophones devrait participer à l’amélioration des pratiques de différenciation pédagogique et des capacités de lecture et d’anglais des élèves.

Établissement coordinateur :

Université Grenoble Alpes

Durée du projet :

24 mois

Montant subvention :

2 316 K€

Partenaires :

Rectorat de Grenoble

Rectorat de Mayotte

Rectorat de Guyane

INSA de Lyon

Humans Matter

Les Éditions Hatier

Suite et déploiement : rapport d’étape — décembre 2024

Site internet du projet : https://trans3.cnrs.fr/

Pour la diffusion commerciale des applications du projet : https://fondamentapps.com/#bouquet

Points positifs :

- 2023 : Avis favorable du comité d’éthique pour les recherches de Grenoble Alpes (CERGA) ;

- 2023 : Plan de gestion des données validé par la DPO de l’UGA ;

- 2023 : Tests sur le terrain des 3 applications dans 28 classes puis dans 8 écoles pour retester l’ergonomie et l’acceptabilité des applis suite aux modifications apportées → version stable et adaptée des 3 applis livrée en novembre 2023 ;

- 2024 : Amélioration des 3 applications suite à l’expérimentation à grande échelle, et livraison de leur version finale en novembre 2024, les contrats de prestations en développement se terminent fin 2024.

- 2024 : en Novembre, démarrage de la distribution des applications par notre partenaire Humans Matter : concept d’un bouquet d’applications éducatives fondées sur la recherche (site Fondamentapps), accompagnées de leur livret pédagogique.

- 2024 : le produit final, le « bouquet Fluence », 4 applications éducatives pour le cycle 2, déjà disponibles en versions Android (dans le Play Store), Windows (téléchargeable à partir de l’espace enseignant) et Ios (cette version est en cours de finalisation et sera disponible dans Apple Store en janvier 2025).

- 2024 : tous les enseignants ayant participé à l’expérimentation au cours de l’année 2023-24 (bénéficient de la gratuité de l’ensemble des applications du bouquet Fluence, pendant l’année scolaire 2024-2025.

- 2024 : Equipements des écoles partenaires : celles de Guyane et de Mayotte ont été équipés en tablettes au début du projet (dans chaque académie, 15 valises de tablettes ont été livrées). En Isère, à la fin de l’expérimentation, 203 tablettes Android ont pu être distribuées aux écoles partenaires non équipées. Ainsi, en 2024-25, les 177 enseignants ayant participé au projet sont équipés en tablettes numériques et ont l’accès aux 4 applications du bouquet Fluence.

- 2024 : promotion active du « Bouquet Fluence » par notre partenaire Les Editions Hatier, qui a présenté le bouquet Fluence dans son catalogue d’offres numériques. Les délégués pédagogiques régionaux des Editions Hatier vont recevoir une formation sur les applications du bouquet en janvier 2025, et ont été équipés en outil numérique pour faire des démonstrations de nos applications lors de leurs actions commerciales à partir de février 2025.

- 2024 : en Isère, le bouquet Fluence a été inclus dans un pack du TNE. Un appel à manifestation d’intérêt va être diffusé en 2025 auprès des mairies du département, pour promouvoir l’acquisition des packs TNE afin d’équiper les écoles.

- 2024 : le rectorat de Mayotte a acheté le bouquet Fluence pour 16 établissements scolaires.

- 2023 : Co-construction (enseignants/chercheurs/prestataires) de l’espace enseignant → suivi de la progression des élèves, accès aux livrets pédagogiques d’accompagnement, téléchargement des mises à jour des logiciels, accès aux tutoriels d’aide au démarrage ;

- 2023 : Développement d’une application pour smartphone → permet de faire le relais (stockage temporaire des données) lorsque l’accès à internet n’est pas possible ;

- 2023 : Formation sur le terrain des enseignants guyanais et mahorais engagés dans l’expérimentation à grande échelle, ainsi que leurs conseillers pédagogiques : 18H de formation en présentiel à Cayenne, St Laurent du Maroni et Mamoudzou.

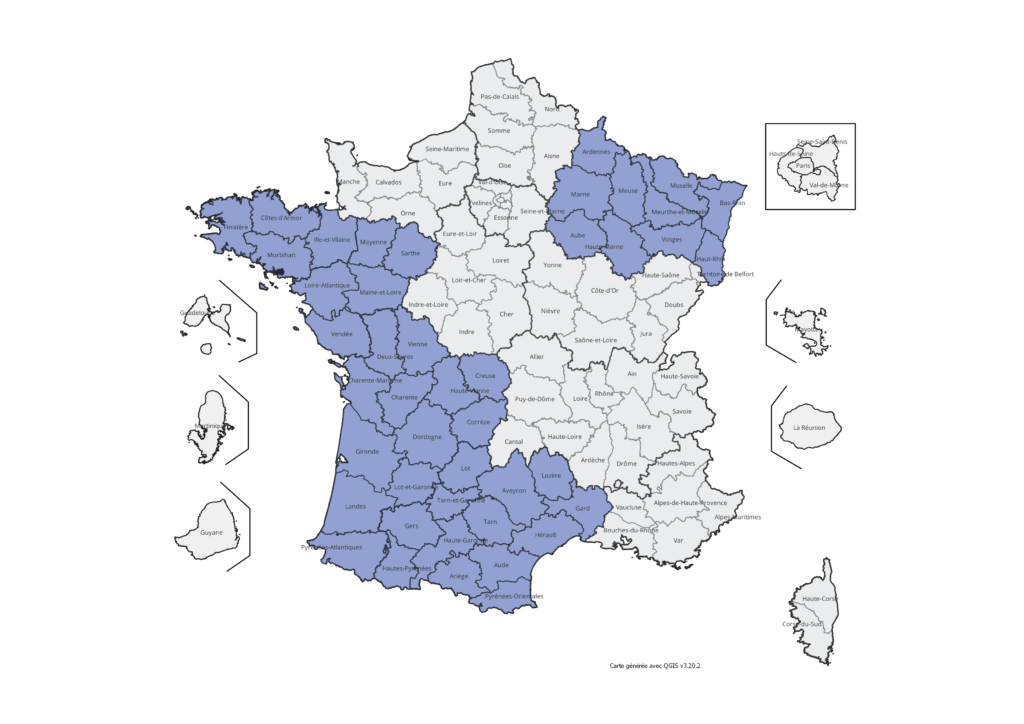

- 2024 : Expérimentation à grande échelle en CP et en CE1, dans les 3 académies partenaires (Grenoble, Guyane, Mayotte), avec 177 classes, représentant environ 2400 élèves engagés dans l’expérimentation.

- 2024 : une 4ème application (ECRIMO), développée par le LPNC et ayant déjà fait l’objet d’expérimentations et d’une publication scientifique en open access (Boggio, C., Zaher, A., & Bosse, M. L. (2023). ECRIMO, an app to train first graders’ spelling: Effectiveness and comparison between different designs. British Journal of Educational Technology, 54(5), 1332-1350. https://doi.org/10.1111/bjet.13354), a pu être reprise et finalisée dans le cadre du projet Trans3. Elle est maintenant incluse dans le « bouquet Fluence » (voir site Fondamentapps).

- 2024 : Recrutement d’un ingénieur statisticien pour le traitement des données

- 2024 : traitement des données en cours. Les premières analyses montrent déjà des résultats positifs pour Firefly et Fluidili (2 publications déjà en cours de rédaction).

- 2024 : Une publication à fort impact, publiée en open access, sur l’efficacité de l’application Evasion, issue de l’expérimentation faite pendant le projet FLUENCE : Valdois, S., Zaher, A., Meyer, S., Diard, J., Mandin, S., & Bosse, M. L. (2025). Effectiveness of Visual Attention Span Training on Learning to Read and Spell: A Digital‐game‐based Intervention in Classrooms. Reading Research Quarterly, 60(1), e576. https://doi.org/10.1002/rrq.576

- 2024 : plusieurs communications scientifiques par les chercheurs du projet Trans3. L’ensemble des communications et des publications liées au projet sont visibles sur la page Ressources du site Trans3 : https://trans3.cnrs.fr/ressources/

La plupart sont aussi répertoriées aussi dans la collection TRANS3 de HAL : https://hal.univ-grenoble-alpes.fr/TRANS3/

Ainsi que sur le site EFRAN : https://e-FRAN.education.gouv.fr/projet-trans3/

- 2024 : programmation de journées de restitution du projet à l’ensemble des acteurs de terrain : en Guyane en Janvier 2025, à Mayotte en février 2025 ; en Isère, en mars 2025, au moment de la journée de clôture du projet.

- 2024 : programmation de 2 nouvelles formations aux acteurs du terrain scolaire, début 2025. En janvier 2025, formation de formateurs « Lecture, fluence et compréhension » à Cayenne (Guyane). 32 inscrits : IEN, formateurs 1er degré et formateurs de Lettres 2nd degré, conseillers pédagogiques et formateurs de l’INSPE de Cayenne.

En février 2025, formation de formateurs « Numérique éducatif, le bouquet Fluence », à Mamoudzou (Mayotte). Cible : les conseillers pédagogiques référents au numérique des différentes circonscriptions de Mayotte, et les cadres de la Direction au Numérique Educatif.

- 2024 : Création d’un MOOC sur l’apprentissage de la lecture à destination principale des enseignants. Intervenantes : Marie-Line Bosse, Sylviane Valdois, Maryse Bianco, Erika Godde, Cynthia Boggio. 7 semaines de cours. Inscriptions en cours (déjà plus de 5000 inscrits à ce jour !), ouverture du MOOC le 14 janvier 2025.

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/lapprentissage-de-la-lecture-du-decodage-a-la-lecture-experte/

- 2024 : Elaboration d’un ouvrage pratique pour les enseignants « La fluence en lecture », avec Erika Godde, Marie-Line Bosse, Sylviane Valdois et 2 enseignantes expérimentées et spécialistes de l’enseignement explicite : Marion Cauvin et Elise Hamard. L’ouvrage est à paraitre en septembre 2025 aux Editions Hatier.

Difficultés/Problèmes rencontrés :

Demande de prolongation de 6 mois :

- Décalage du calendrier de l’expérimentation lié aux retards de livraisons des 3 applications par les prestataires et à la nécessité d’effectuer plusieurs tests-terrain (tests d’utilisabilité et d’acceptabilité dans les classes d’élémentaire) ;

- 2024 : À Mayotte, l’expérimentation a été décalée à cause du contexte particulier (fermetures des écoles à cause de la pénurie d’eau, puis des blocages sur l’ile) mais a pu se terminer en juin 2024. On déplore simplement que quelques écoles de Mayotte ont commencé l’expérimentation trop tard dans l’année, ou ont trop peu utilisé les applications dans le temps imparti. Les données récoltées dans ces écoles n’ont pas pu être exploitées dans nos analyses, ce qui a réduit notre échantillon de façon un peu plus importante qu’attendu.

- 2024 : en Guyane, la correspondante Trans3 et le responsable Trans3 de la DRANE, ont rencontré certaines réticences de leur hiérarchie vis-à-vis du projet Trans3, pour des raisons restant inexpliquées à ce jour (une hypothèse est que le projet Trans3 ait été ressenti par certaines personnes, pour des raisons que j’ignore, comme contradictoire avec le projet académique sur l’apprentissage de la lecture et la formation proposée par la DGESCO sur ce sujet ; une autre hypothèse est que la réticence viendrait du fait que le bouquet Fluence ne soit pas entièrement gratuit). Afin de résoudre ce problème, j’ai récemment proposé une réunion aux DASEN, DAASEN et DRANE du rectorat de Guyane, afin de leur réexpliquer le projet et répondre à leurs interrogations (pas encore de réponses à ce jour). En attendant, les principales conséquences de cette réticence ont été que : 1) la promotion de la formation sur la lecture, prévue en janvier 2025, a été très tardive et cette formation n’a pas été inscrite dans le Plan Académique de Formation, comme elle aurait dû l’être, et 2) les écoles motivées par l’acquisition et l’utilisation du bouquet Fluence, notamment dans la circonscription de Kourou, n’ont pas été soutenues par leur hiérarchie. À ce jour, aucune école de Guyane n’a acquis le bouquet Fluence, seuls les enseignants ayant participé au projet y ont accès.

- 2024 : Humans Matter a rencontré des difficultés plus importantes que prévues au moment de la diffusion des applications et du développement des version Windows, et surtout Ios, ce qui retarde la diffusion des applications sur les stores, et retarde aussi l’amélioration de l’espace enseignant, qui présente des défauts, signalés en juin 2024 et qui ne sont pas encore corrigés à ce jour.

- 2024 : la difficulté de recrutement des post-doctorants et ingénieurs d’étude est récurrente. Notre ingénieur en statistiques a quitté son poste en mai 2024, un autre ingénieur a pu être recruté à partir de juillet 2024. Dans l’équipe de l’INSA (application Firefly), la post-doctorante de Trans3 a quitté son poste en septembre 2024 ; une personne la remplace depuis novembre, mais avec un niveau de qualification inférieure.

- Livraison des tablettes (suite à la livraison de la dernière version des applications) en novembre 2023 dans 49 écoles d’Isère, 15 écoles de Mayotte et 14 écoles de Guyane (plus de 2000 élèves au total) → processus long et parfois difficile (certaines difficultés rencontrées sont liées aux contextes de terrain scolaire extrêmement complexes) ;

- Difficultés d’installation des apk via internet en Guyane à cause de problèmes de réseau et à Mayotte pour diverses raisons → 1 seule école a démarré l’utilisation des applis à Mayotte ;

- Retard pris dans le début de l’expérimentation à grande échelle → nouveau calendrier : expérimentation du 04 décembre 2023 à mi-avril 2024, post-tests pendant 6 semaines, traitement et analyse des données à partir de fin juin 2024 (impensable que ce processus prenne 3 mois) ;

- Difficultés dans le recrutement des post-doctorants è recrutement possible plus de 8 mois après le début du projet et un post-doc a rompu son contrat (a trouvé un emploi en CDI) donc processus de recrutement à reprendre ;

- Décalage de la production et de la diffusion de ressources (MOOC + 2 ouvrages) portant sur l’apprentissage de la lecture à destination des enseignants → diffusion prévue en novembre 2024 (MOOC) et en février 2025 (ouvrages) ;

- Difficultés dans le recrutement des enseignants et des vacataires pour les passations en Guyane et à Mayotte ;

- Conditions sanitaires et évènements locaux à Mayotte entrainent la fermeture temporaire de nombreuses écoles → risques d’accumulation du retard dans l’expérimentation dans ce département.

Publications :

- Voir : https://trans3.cnrs.fr/ressources/

https://hal.univ-grenoble-alpes.fr/TRANS3/

https://e-FRAN.education.gouv.fr/projet-trans3/

- Notamment, les articles suivants :

- Valdois, S., Zaher, A., Meyer, S., Diard, J., Mandin, S., & Bosse, M. L. (2025). Effectiveness of Visual Attention Span Training on Learning to Read and Spell: A Digital‐game‐based Intervention in Classrooms. Reading Research Quarterly, 60(1), e576. https://doi.org/10.1002/rrq.576

- Charles, E., Magnat, E., Jouannaud, M.-P., Payre-Ficout, C. et Loiseau, M. (accepté). An EFL listening comprehension learning game and its effect on phonological awareness. Dans K. Glaser et S. Frisch (dir.), Early language education in instructed contexts : Current issues and empirical insights into teaching and learning languages in primary school. John Benjamins.